○津奈木町産後ケア事業実施要綱

令和6年6月14日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境の整備を図るため、出産後支援を必要とする母子等に対し心身のケアや育児のサポートを行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

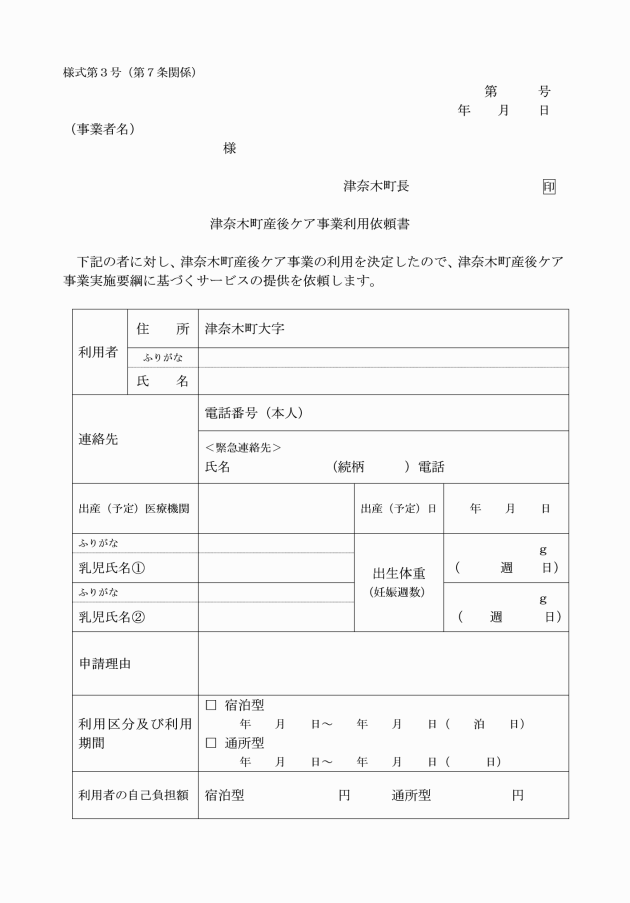

第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、当該事業の実施について、適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年未満の母親並びにその新生児及び乳児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) その他、町長が特に支援が必要と認める者

(1) 通所型 受託事業者が用意する施設において、日帰りで対象者に支援を行うもの

(2) 宿泊型 受託事業者が用意する施設において、対象者を宿泊させ支援を行うもの

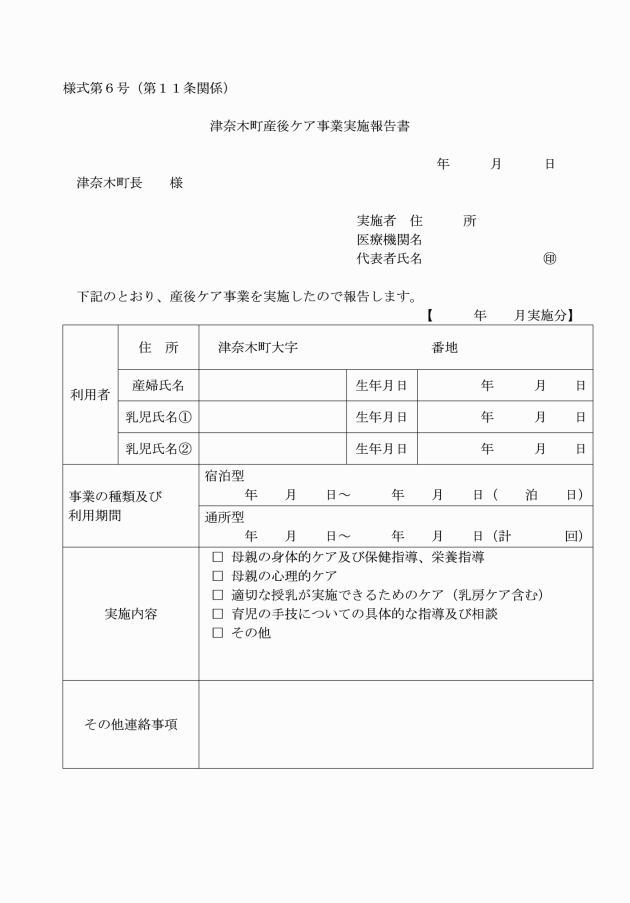

2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとし、対象者の状態に応じた内容を実施する。

(1) 母親の身体的ケア(乳房ケアを含む。)

(2) 母親の心理的ケア

(3) 授乳、沐浴等の育児に関する具体的な手技指導及び相談

(4) 保健指導、栄養指導、相談支援

(5) 前各号の掲げるもののほか、必要な支援等

(利用回数)

第5条 産後ケア事業の利用回数の限度は、サービスの区分に応じ次のとおりとする。

(1) 宿泊型ケア 6回(1泊の利用をもって1回の利用とする。)

(2) 通所型ケアは、町が必要と認めた回数

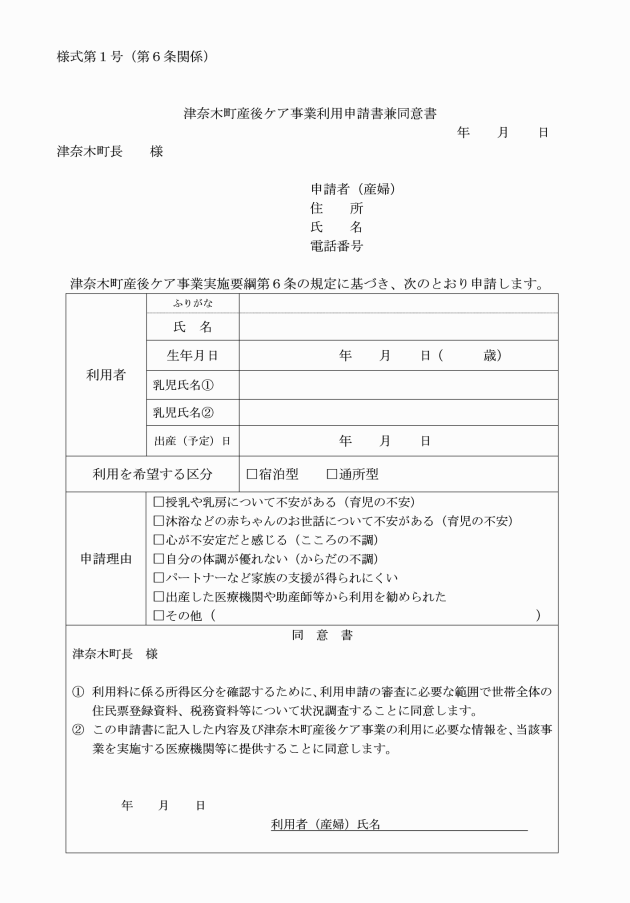

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用予定者」という。)は、津奈木町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)に、当該利用予定者に係る次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の写し

(2) 市町村民税課税状況を証する書類

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合、それを証する書類

2 本町に住所を有する者で、当該事業の対象者となる可能性がある妊婦(以下「利用予定妊婦」という。)については、妊娠中に利用の申請をすることができるものとする。

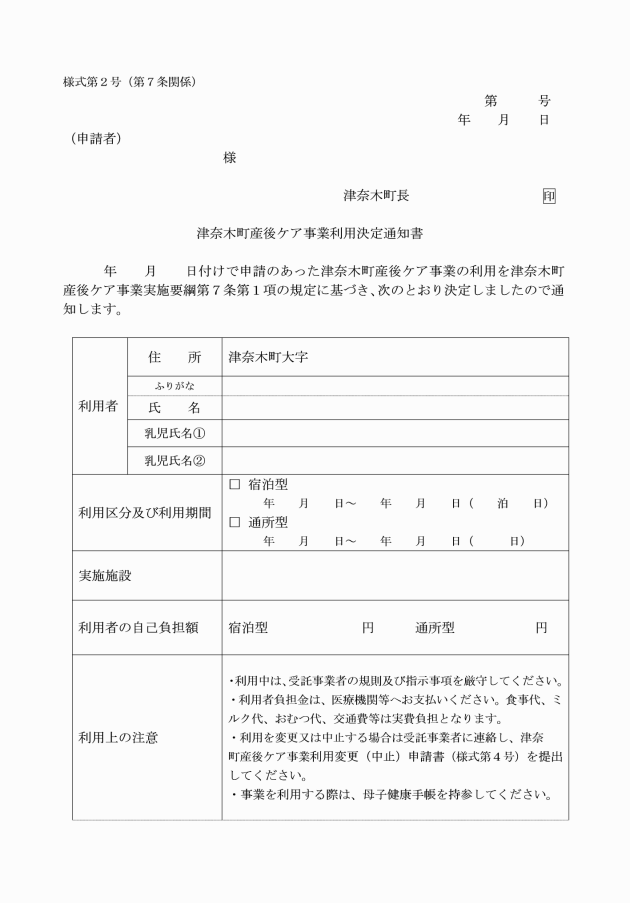

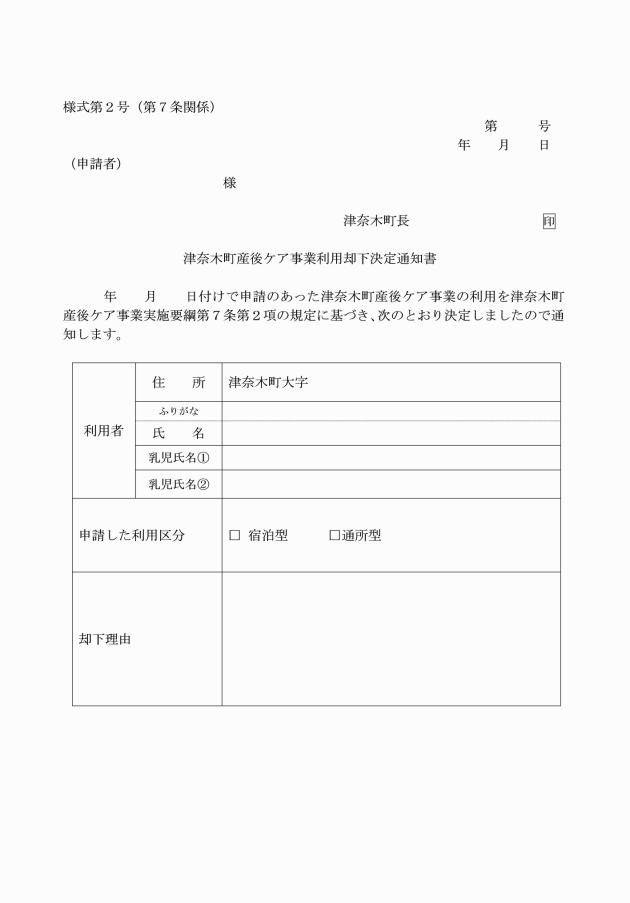

2 利用予定妊婦に対して行った前項に係る利用の決定は、利用予定妊婦の出産日以降に確定するものとする。

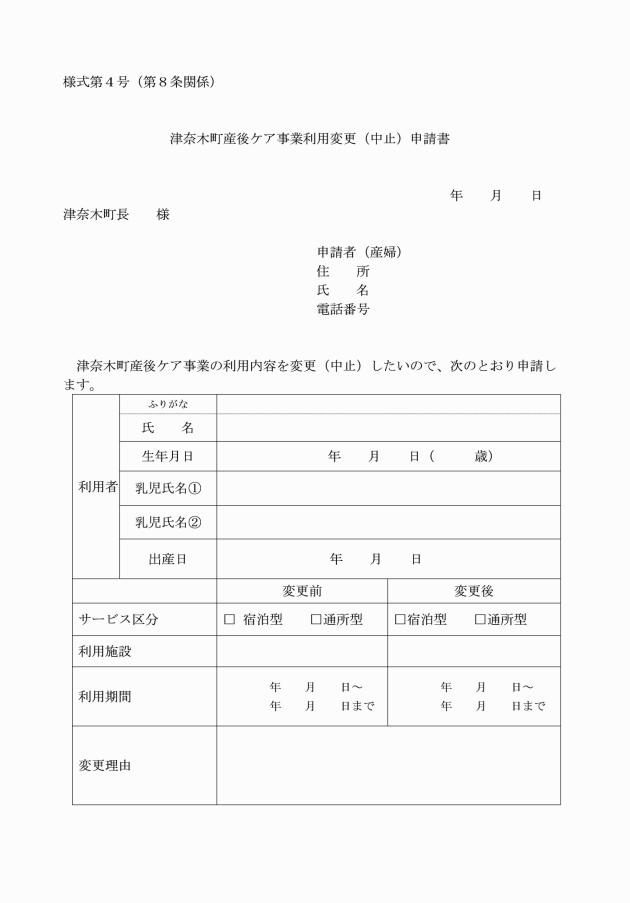

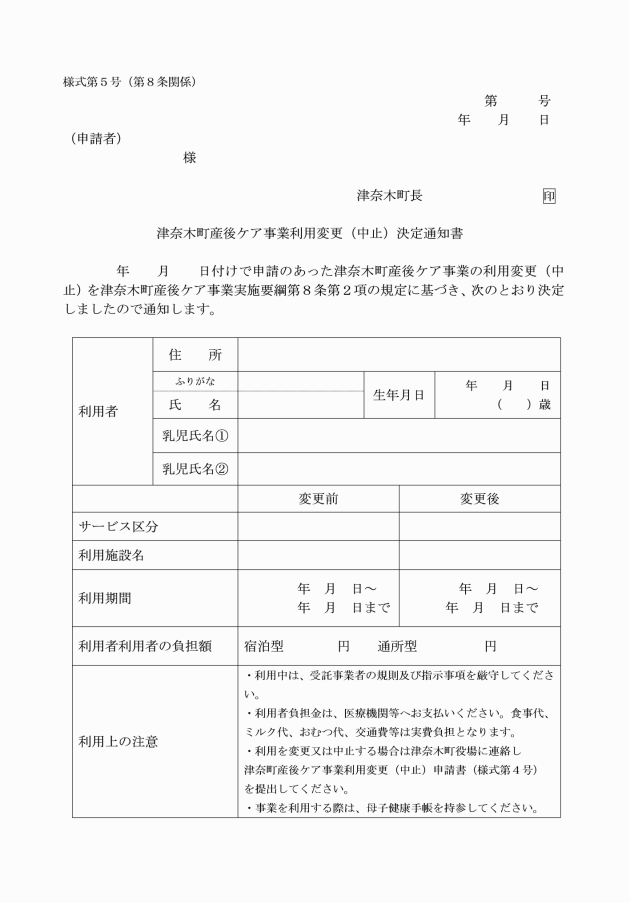

2 町長は、利用変更(中止)申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、津奈木町産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第5号。以下「利用変更(中止)決定通知書」という。)により、その結果を利用者に通知するとともに、受託業者に対して、利用依頼書を通知するものとする。

(利用の変更又は中止)

第9条 利用者は、利用の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、利用を予定していた受託事業者に申し出なければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、受託事業者に利用者負担金を支払うものとする。

2 事業利用中の食事代、ミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。

3 事業の実施に要する1回当たりの費用の額及び利用者負担金の額は、年度ごとに、町長が受託事業者と協議し、別に定める。

(実施報告)

第11条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、津奈木町産後ケア事業実施報告書(様式第6号。)を作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第12条 町長は、受託事業者から委託料の請求を受けたときは、前条の実施報告書及び当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に受託事業者に支払うものとする。

(秘密保持義務)

第13条 受託事業者は、業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。職務を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。